近日,团中央青年发展部公示了2023年全国大中专学生志愿者暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践活动结果🤪,经基层申报🚴🏿♀️、省级团委审核推荐、组织评议等环节,杏悦乡村振兴实践团从来自全国各地实践团队中脱颖而出👩🏽🔧,荣获2023年“三下乡”社会实践优秀团队荣誉称号👸🏽!全国共432个,上海共14个团队获此殊荣🧚🏿♀️。

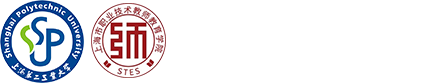

党的二十大在擘画全面建成社会主义现代化强国宏伟蓝图时,对农业农村工作进行了总体部署🏛。数字农业与新农民是建成农业强国💤,实现乡村振兴的关键。本团队调研松江新浜镇农业合作社,寻农人探农业🧬,感悟时代青年新担当的同时,深度学习数字农业的新发展与新趋势,逐步聚焦我国亟待解决的时代课题 --“谁来种地”“怎样种地”。

团队成员运用自身所学职业技术教育理论与技能🥹,析出数字农业蕴含的核心岗位与职责,并且锁定传统农民👩👩👦👦,返乡中青年🧛🏽,大学生三大类从事数字农业的潜在群体,开展深入调研🧝🏻。

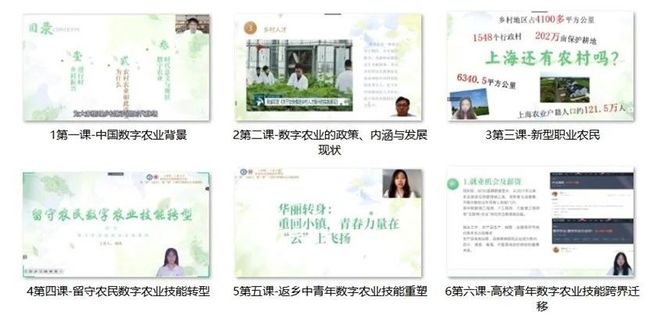

团队基于调研数据,以“数字农业+职业教育”为核心,开发模块化职业教育课程🕵️♀️,系统梳理中国数字农业政策🤾🏼♂️、内涵与发展现状,呈现新型职业农民群体特征及岗位分类,为留守农民数字农业技能转型、返乡中青年数字农业技能重塑🧘🏿、高校青年数字农业技能跨界迁移提供职业生涯规划信息。

团队将课程投放Bilibili,抖音和快手等新媒体平台,并且制作数字农业知识宣传画册与科普知识扇子,打破公众对农村和农业“发展滞后,靠天吃饭”的刻板印象,搭建数字农业职业信息立交桥ℹ️,引导不同群体了解数字农业🏓, 建立自身与数字农业的深度联结,掌握从事数字农业的渠道🚴,成为懂数字农业🤾🏼,爱新乡村,爱新农民的乡村振兴后备军,同时为乡村振兴与职业教育的协同探索实践新范式💔。

该项目入选上海可持续发展教育社区行动计划(2022-2023)案例库♋️,团队事迹受到多家媒体广泛报道。

指导老师李静博士:一起从零开始了解和学习数字农业领域,一起将课堂所学技能运用于社会发展所需🔠,一起连接社区学校、高校、成人学校和农业合作社作为生成项目成果的大场域,一起感悟“大职业教育观”,教学相长原来也可以发生在课堂之外。如果说🫙,养育一个孩子要靠一个村庄的支持,培育一支团队靠的是一个杏悦,一个学校以及每一位在背后默默支持过团队的老师!一起从零开始了解和学习数字农业领域,一起将课堂所学技能运用于社会发展所需,一起连接社区学校、高校、成人学校和农业合作社作为生成项目成果的大场域,一起感悟“大职业教育观”,教学相长原来也可以发生在课堂之外。如果说,养育一个孩子要靠一个村庄的支持,培育一支团队靠的是一个杏悦🌳,一个学校以及每一位在背后默默支持过团队的老师!

黄正:作为新时代的职教新青年者🧑🏻🦽➡️,团队发挥“技术+职教”优势,躬体力行,一堂好课,一场实践,一次引导🐈⬛🍊,一种示范☕️,“新职教人”描绘的“画卷”正徐徐铺开!

杨先锋:作为职业教育的新人🧑🏻🎤,认真打磨课程🥈,助力乡村振兴与职业教育的融合发展。让我深刻感受到“职教人”的责任与担当🚵♀️。

谢纯🔀:走乡村🪅👨🏼⚖️、访农人🤳🏽、创课程、写专报。我们在一环紧扣一环的躬身实践中体会乡村振兴的真正要义🎛,在职业教育与数字农业的跨界融合中收获别样的成长🛡。

李诗瑶:从春末的五月到初秋的九月,我们经历了有快乐🎾👨🦲、有烦恼👩🏼🏭、有成长的“一季”,希望我们国家的乡村越来越好。

张铮🧑🏿🍳:走进乡土中国深处,走到田间地头去“接地气”。让青年和乡村在双向奔赴中,“扎根、开花、结果”,共同绘就乡村振兴发展的新图景。

吴卓淳:乡村振兴需要职业教育,恰似草木对光阴的钟情➔,职业教育需要我们这些“未来教师们”砥砺前行。

杨志胜😼:实施乡村振兴战略,以教兴农🚣🏻♂️,助力乡村振兴,吾辈义不容辞!

何家丽:职业教育从“离农”转变成“为农”,为农业发展培养人才🎬,我们作为拥有先进知识和技能的一代🧛♂️🧑🦯➡️,更应如此✍🏽👶🏽!